SOUTERRAINS & VESTIGES

Le fort de la Malmaison : Le Sacrifié

lundi 29 janvier 2007, par Eric L.

Nous sommes en 1878 ... Depuis 4 ans, le système de défense français subi une impressionnante évolution sous l’impulsion du général Séré de Rivières alors responsable du Service du génie au ministère de la Guerre. Le fort de la Malmaison est en train de sortir de terre, terme plus que inexact, car un des principes de ce système de fortification est justement l’utilisation d’importants massifs de terre qui sont censés protéger les ouvrages souterrains.

Ainsi, le fort de Malmaison, qui fait parti du système de seconde ligne de défense, doit d’une part protéger la place forte de Laon avec ses voisins de Condé-sur-Aisne et Lasnicourt, mais aussi interdire l’accès à la vallée de l’Ailette et à Soissons, et par conséquent la marche sur Paris de possibles envahisseurs germaniques ... Cette place forte abritait plus de 800 hommes et était armé de 37 canons.

Une visite sur le terrain permet de mieux se rendre compte de la place stratégique de cette place forte. En effet, l’ouvrage, situé sur un plateau, à une vue imprenable sur la partie occidentale du chemin des dames et peut battre les flancs de la vallée de l’ailette ou les contreforts sud du plateau. Ainsi, il est aisé de comprendre la raison des terribles combats, notamment en 1917, pour se rendre maître des ruines du fort : tenir le fort, revient à se rendre maître d’une position clé de ce plateau. Sans refaire l’histoire du système de fortification mis au point par Séré de Rivières (dont un bon résumé est disponible sur Wikipédia ), nous pouvons néanmoins relater le premier destin tragique de ce superbe ouvrage.

Détruit avant d’avoir joué son rôle de défense ...

Transportons nous quelques années plus tard à 150 kilomètres du chemin des dames, dans un laboratoire de Colombes. Eugène Turpin, chimiste français, travaille pour le ministère de la guerre au remplacement de la poudre noire jusqu’alors utilisée dans l’artillerie. En 1885, il met au point un nouvel explosif brisant à base d’acide picrique. L’armée française l’utilisera sous le nom de mélénite. En guise de récompense nationale, Eugène Turpin, fut incarcéré durant un an à la prison d’Etampes après avoir été accusé de trahison. Il fut finalement réhabilité, et même encouragé à poursuivre ses recherches.

Mais revenons au sujet d’origine...

Les forces françaises disposent donc d’un nouveau type d’obus, bien plus performant que les précédents. Il en est de même pour les allemands dont les chimistes ont mis au point dès 1881, un nouvel obus utilisant un mélange brisant connus sous le nom d’helhoffite. Il était donc essentiel de pouvoir tester le pouvoir de destruction de ce nouveau types d’engins communément appelés "obus-torpilles" sur les ouvrages de défense de type Séré de Rivières.

Le choix se porta sur le fort de la Malmaison, situé sur la commune de Chavignon (les rapports de tirs de l’époque mentionnent le terme Expériences de Chavignon).

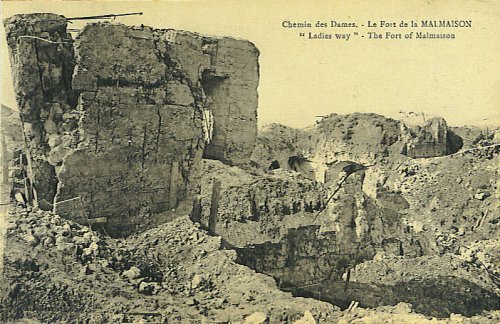

Une première série de tests fut réalisée visant à étudier l’effet des impacts d’obus dans la courtine centrale de la caserne. Des pétards à la mélénite furent ensuite placés sur le flanc ouest du fort. Enfin, entre le 11 aout et le 25 octobre 1886 deux batteries (155 et 210 mm) placées au sud du chemin des dames pillonèrent le fort. En un peu plus d’un mois, environ 170 obus furent tirés sur la place forte. Les résultats furent sans appel ; les obus de 155mm transperçaient sans problème maçonnerie de 0,8m surmontée de 2 mètres de terre. Quant aux dégâts occasionnés par les obus de 210mm, ils étaient considérables, comme comme en témoigne la poudrière souterraine éventrée par un coup au but ...Les superstructures mêmes du fort étaient mises à mal ! Les expériences de Chavignon furent poursuivies jusqu’au printemps 1887 au polygone de tir de Bourges.

Le système de défense français est-il devenu obsolète avant d’avoir été utilisé ?

En replaçant les conclusions de ces essais destructeur dans un contexte tendu de fin du XIXème siècle, et à la lumière du fait que les allemands, en plus de l’helhoffite et du coton-poudre, utilisaient la mélénite

dès 1891, le ministère de la guerre recommanda, entre autres, aux modifications suivantes :

- création de tourelles blindées munies d’un système d’éclipse pour les canons (mais aussi dispersion de l’armement lourd du fort dans des batteries extérieures au fort),

- renforcement des locaux défensifs et des salles de vie par une dalle de béton armée recouverte de terre et de pierre,

- remplacement des caponières par des coffres de contre-escarpe en béton.

Dans les fais, ces travaux lourds et couteux incités par les commissions inter-ministérielles ne furent pas systématiquement mis en oeuvre, loin s’en faut ! Seuls furent modifiés les principaux ouvrages défensifs de première ligne autour des villes de Verdun, Toul, Epinal et Nancy.

De son coté, le fort de la Malmaison ne fut bien entendu pas restauré, au contraire, il fut à nouveau le cobaye des militaires en 1894, avant d’être déclassé et mis en vente en 1912 ...

Ainsi, le fort de la Malmaison, sacrifié avant même qu’il ait pu jouer son rôle de défense aura au moins permis de mettre au jour l’obsolescence du système défensif français au travers de ce qui a été appelé la crise de l’obus-torpille.

Le fort de la Malmaison durant la grande guerre

Lors de l’offensive allemande de 1914, le fort n’est pas armé, ni même défendu. Ainsi il sera facilement occupé par l’ennemi et servira de position fortifiée pour bloquer la contre-offensive française. Il sera occupé durant près de 3 ans. Le commandement allemand profitera de ce laps de temps pour fortifier la position notamment par l’utilisation de ses souterrains. Certains historiens supposent même que les souterrains su forts auraient pu être relié aux carrières voisines de Bohéry. Un élément pouvant aller dans le sens d’une utilisation massive des souterrains est la présence d’un long tunnel à proximité du fort, aménagé dans une ancienne carrière de pierre à bâtir.

Le 23 octobre 1917, six mois après les premières offensives du Chemin des Dames, il sera repris par le 4ème régiment de Zouaves au prix d’effroyables pertes, et ce malgré une intense préparation d’artillerie qui le pillonera durant 48 heures.

Les alliés tiendrons les ruines du fort jusqu’en mai 1918, date à laquelle il sera repris. Un mois et demi avant l’armistice, une patrouille du 25ème BCP s’empare du fort et le conserveront jusqu’à la fin de la guerre.