SOUTERRAINS & VESTIGES

La Galerie IV Du Kleinkopf

La Galerie IV du Kleinkopf (collet du Linge)

jeudi 1er février 2007, par JFW

Parmi les sites très connus qui subsistent de la première guerre mondiale, le Linge ou -collet du Linge- se trouve en bonne place en Alsace. Des milliers de touristes s’arrêtent au col en toutes saisons, vont jusqu’au panorama situé à l’extrémité nord, jettent un coup d’œil aux tranchées, blockhaus et retranchements allemands, puis repartent.

Pourtant, non loin de ce site un peu trop retravaillé et arrangé au goût du puriste, se trouvent d’autres vestiges qui ne se dévoilent qu’à l’amateur patient et assidu. Vestiges de surface, comme des abris, des blockhaus et de complexes réseaux de tranchées, mais aussi souterrains, comme des observatoires aux galeries creusées dans le grès des Vosges, des blockhaus aux multiples ramifications forées dans la roche brute s’enfonçant profondément, et de nombreuses cagnas.

Un premier aperçu du patrimoine souterrain de ce massif va vous être présenté. Une description de l’ensemble des galeries sera faite ultérieurement.

Les batailles pour le massif du Linge

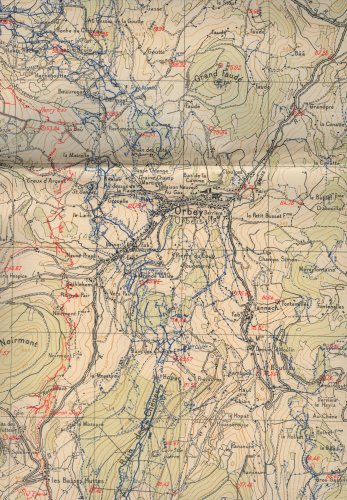

Ce massif, qui domine les vallées de la Weiss et de la Fecht, les routes de la Poutroye à Turkheim et de la Poutoye à Munster, était un observatoire précieux ; il fut le théâtre de combats acharnés, du 20 juillet au 22 août 1915.

Les Allemands s’y étaient fortement organisés : lacis de tranchées, réseau épais de fils barbelés, blockhaus garnis de mitrailleuses flanquant les organisations.

Le terrain d’attaque présentait des difficultés exceptionnelles : une vallée marécageus séparait les positions des adversaires, les pentes étaient escarpées, couvertes de bois très denses, cachant les organisations défensives ; dans les éclaircies de terrain, les blocs accumulés formaient par endroits des éboulis presque impraticables.

Les communications avec l’arrière étaient précaires. Les rares sentiers muletiers étaient insuffisants pour permettre les concentrations et approvisionnements. il fallut donc construire sous bois une route de montagne de 12 km., de larges boyaux défilés, des baraquements.

Les attaques des 20-29 Juillet 1915.

Après une intense préparation d’artillerie de 10 heures, le 20 juillet 1915, les bataillons de chasseurs partirent à l’assaut. Aux deux ailes l’attaque réussit, les sommets du LINGE et le BARRENKOPF sont atteints. Au centre, sur le SCHRATZMANNELE, l’attaque se heurte à des positions de flanquement. Des contre-attaques obligent les chasseurs à abandonner les sommets et à s’accrocher à mi-pente.

L’attaque est reprise le 22. Les renforts de la classe 15 s’élancent sur l’ennemi avec fougue, franchissent les retranchements, atteignent les crêtes sans procéder au nettoyage méthodique des positions conquises. Les Allemands contre-attaquent et reprennent les crêtes.

Un nouvel effort est préparé ; les 26 et 27, le combat s’engage sur toute la ligne, le BARRENKOPF est atteint.

Le 29, l’attaque vise le LINGE où l’ennemi reste retranché.

Une compagnie de chasseurs atteint le réseau de fil de fer : la proximité des lignes ne permet plus la destruction par le canon ; elle se maintient à quelques mètres de la tranchée allemande, sous un feu violent. Le capitaine qui la commandait fait passer à un de ses camarades, de l’unité voisine, ce billet : "Suis sur les fils de fer ; suis blessé par balle. Nous retranchons sur place ; les boches ne nous délogeront pas. Vive la France". En effet, la compagnie, chantant la Marseillaise, résiste aux contreattaques.

L’ennemi sent que la position lui échappe, il tente un effort désespéré.

Plus de 40.000 obus s’abattent sur les positions françaises. Les chasseurs tiennent sans défaillance.

L’attaque du 17 aout.

Le 17 août, l’attaque française reprend : après cinq jours de lutte ardente, la crête du SCHRATZMANNELLE est atteinte, complétant ainsi la prise de possession du massif. Les Allemands, vaincus, avaient engagé 7 brigades successivement.

Pendant la fin de l’année 1915, ils continuent leurs assauts et parviennent à s’accrocher vers les sommets du massif. Les lignes adverses se stabilisent près des crêtes, durant les années 1916, 1917 et 1918.

L’historique est extrait du guide Michelin des champs de bataille : L’Alsace et les combats des Vosges, volume II, 1920

L’observatoire allemand

Les quatre sommets de ce secteur : le Linge, le Schratzmaennele, le Barrenkopf et le Kleinkopf ont été fortifiés par les Allemands dès la fin de 1914, alors que la guerre se figea dans les tranchées. Le Schratzmaennele et le Barrenkopf feront l’objet d’une étude séparée ; le Kleinkopf contient lui aussi des réseaux souterrains creusés par les Allemands pour se mettre à l’abri de l’artillerie française. Tout le sommet est transformé en camp retranché avec ses défenses naturelles et artificielles.

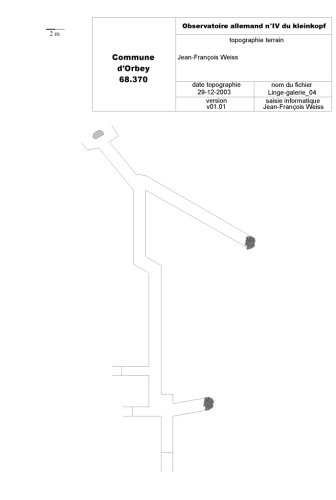

Parmi ces réseaux, un réseau de galeries a été retenu pour cette étude ; il se situe dans la partie sud du sommet du Kleinkopf, et fait partie d’un ensemble de quatre galeries, dont celui-ci est le plus complexe.

L’entrée la plus accessible se situe près d’un abri indiqué sur les cartes au 25.000e, tout proche du sentier de grande randonnée.

L’accès se fait facilement en descendant d’un muret de grès ; deux mètres sont parcourus à l’air libre puis la partie souterraine commence.

Quatre mètres plus loin, une première chicane empêche les tirs en enfilade en cas d’investissement de la galerie par l’ennemi. Au niveau de cette chicane, une galerie part plein est, mais est malheureusement éboulé au bout de 5 mètres à peine. Elle devait mener à des salles de repos et à une sortie de secours.

Une autre galerie démarre plein ouest et mène à un premier poste d’observation, protégé par un muret de béton.

Quelques pas après la chicane, une troisième galerie, elle aussi plein ouest, s’ouvre sur un deuxième poste d’observation, là encore protégé par un muret de béton.

Entre ces deux postes de guet, des restes de plancher en ciment se dessinent encore au sol.

La galerie plein nord se poursuit encore sur une dizaine de mètres avant d’atteindre ce qui ressemble à une deuxième chicane. L’existence de cette deuxième chicane est plausible, mais je pense plus pour un défaut de forage : cet observatoire a certainement été foré par le sud et par le nord, et la jointure de la galerie principale s’est faite approximativement ; en effet, une chicane aurait été perpendiculaire à la galerie, tandis que ce décrochement se fait en biais

La galerie continue alors sur huit mètres avant d’arriver à un carrefour ; un couloir part au nord ouest pour mener à un double poste d’observation séparé par un pilier tourné, tandis qu’un deuxième couloir s’enfonce dans la montagne au sud est. Trois mètres plus loin, au niveau d’un madrier métallique, un fontis s’est formé et bloque la galerie ; là encore, cette galerie devait mener à des salles de repos et à une sortie de secours située à l’est du sommet, bien protégée des tirs des 75 français.

Bien peu de mobilier peuvent être observées dans ce réseau : pas de signature, ni de dessin. Pas de fronton gravé indiquant le régiment de Pionnier ayant exécuté cet ouvrage. La pierre est brute et de petits effondrements occasionnels ont effacé toutes traces, si toutefois il y en avait. Seul le sol cimenté et une empreinte de sac à terre rempli de grès faisant office de ciment (le sac a disparu, ne laissant que son empreinte sur le grès) ont été observés.